En una mañana cualquiera, con el café todavía caliente y las noticias de fondo, hay una cifra que se repite con tono de celebración: las remesas volvieron a romper récord. La locución es casi automática, optimista, como si el dato bastara por sí solo. Guatemala cerró 2025 con US$25,530 millones en remesas familiares, el monto más alto de su historia. Más dólares que nunca entrando al país. Más titulares satisfechos. Más sensación de alivio.

El mensaje implícito es tranquilizador: la economía aguanta. Para algunos, incluso, funciona mejor que antes. Y, sin embargo, algo no termina de encajar.

Porque mientras las remesas crecen con fuerza inédita, la economía que debería sostenerse sobre su propio trabajo sigue caminando con el mismo paso corto. El empleo formal avanza lento, la informalidad se resiste a ceder, la productividad permanece estancada y el Estado continúa expandiéndose sin resolver los problemas que asfixian al sector que produce. El contraste es incómodo: entra más dinero que nunca, pero el país no produce más valor que antes.

Aquí empieza el verdadero problema. No en el dato, sino en la lectura que hacemos de él.

Las remesas alivian. Sostienen hogares. Pagan comida, educación y techo. Nadie sensato discute eso. Pero convertir ese alivio en señal de fortaleza económica es una confusión peligrosa. El flujo de dólares no es sinónimo de desarrollo; muchas veces es el reflejo de lo contrario: una economía que no logra ofrecer suficientes oportunidades dentro de sus fronteras y termina dependiendo del esfuerzo de quienes se fueron.

Guatemala no ha construido su crecimiento reciente exportando más bienes sofisticados, ni servicios de alto valor agregado. Ha aprendido, en cambio, a sostenerse exportando personas. Millones de guatemaltecos generan fuera del país los ingresos que aquí no encuentran. Y ese arreglo —efectivo en el corto plazo— tiene consecuencias profundas en el largo.

La estabilidad que producen las remesas es real, pero es una estabilidad peculiar. No nace de mayor productividad, innovación o inversión interna, sino de un ingreso externo que depende de decisiones políticas, económicas y legales tomadas en otros países. La economía se vuelve resistente al golpe diario, pero frágil ante cualquier cambio estructural. Se mantiene en pie, pero no avanza.

En ese contexto, las remesas funcionan como un sistema privado de bienestar: descentralizado, informal y financiado con el trabajo de la migración. Cumplen un rol vital donde el mercado laboral y el Estado no alcanzan. Pero al mismo tiempo silencian fallas profundas: permiten postergar cambios, normalizar la informalidad y aceptar un crecimiento que se sostiene más por transferencia que por creación de valor interno.

El problema no es que las remesas existan ni que crezcan. El problema es que se hayan vuelto indispensables para que el sistema no se rompa. Una economía que descansa cada vez más en el sacrificio ajeno corre el riesgo de acostumbrarse a sobrevivir sin transformarse.

Ese es el café que hoy queremos servir en La Tacita de Plata. No para negar el alivio, sino para mirar la estructura que lo hace necesario. No para atacar a quienes envían remesas, sino para preguntarnos qué dice de un país que depende cada vez más de ellas. Porque cuando exportar personas se vuelve la estrategia económica dominante, el verdadero desafío ya no es celebrar el récord, sino preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse ese modelo sin pagar un costo mayor.

1. El récord en frío: lo que dicen los números (y lo que no)

Antes de entrar en interpretaciones morales o políticas, conviene hacer algo incómodo: mirar el dato sin entusiasmo ni consuelo. Como se mira un ingreso que llega puntual todos los meses, pero que nunca se convierte en capital, en expansión o en futuro.

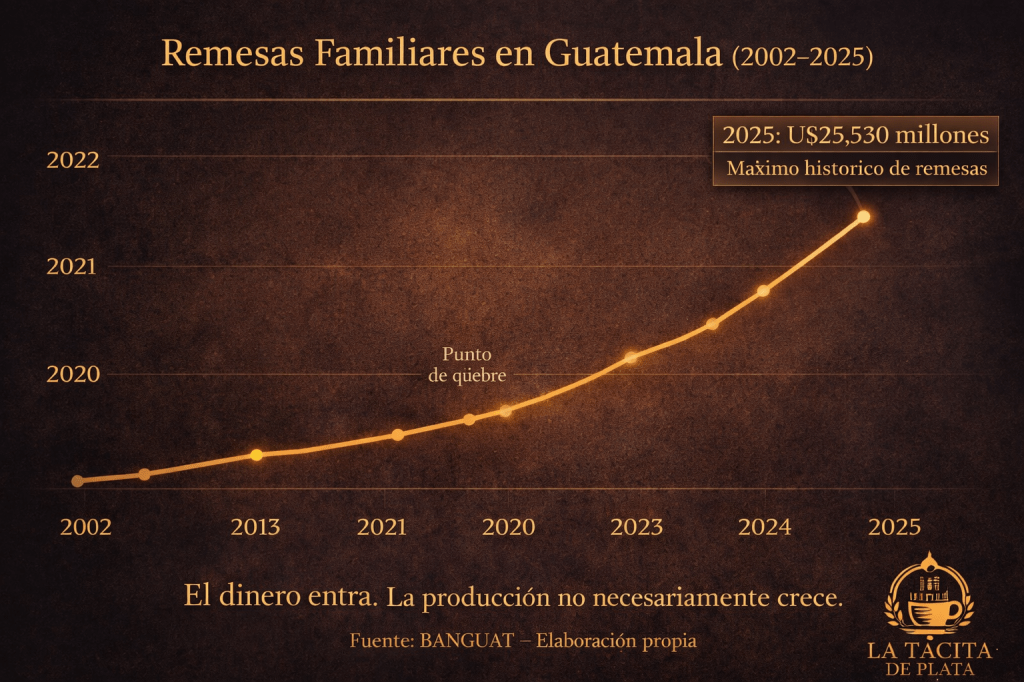

Guatemala cerró 2025 con US$25,530 millones en remesas familiares, según cifras oficiales del Banco de Guatemala. No es solo un máximo histórico: es un crecimiento cercano al 19% respecto a 2024, en un contexto donde las variables que definen la capacidad productiva interna —empleo formal, inversión privada, productividad— avanzaron a un ritmo claramente inferior, cuando no simplemente se quedaron inmóviles.

Para dimensionar la magnitud del fenómeno basta un contraste básico, casi brutal: más del 20% del PIB proviene de ingresos generados fuera del país, una proporción enorme del ingreso anual del país proviene de trabajo realizado fuera de Guatemala, no nace de su propio proceso productivo. No proviene de innovación, escalamiento empresarial o mejoras en eficiencia, sino del trabajo realizado bajo otras reglas, otros incentivos y otros marcos institucionales.

Aquí conviene detenerse. Porque cuando una economía alcanza este nivel de dependencia externa, el dato deja de ser anecdótico y se vuelve estructural. Las remesas ya no son un complemento del ingreso nacional; son uno de sus pilares centrales. Superan ampliamente a sectores históricos de exportación y rivalizan, año tras año, con los flujos de inversión extranjera directa. No amortiguan el sistema: lo sostienen.

La gráfica confirma algo que el titular suele ocultar. El crecimiento de las remesas no es episódico ni accidental. Es una trayectoria persistente de más de dos décadas, con una aceleración marcada a partir de la última década y un punto de quiebre reciente que eleva la dependencia a un nuevo nivel. El récord de 2025 no es una anomalía: es la consecuencia lógica de una tendencia que el país ha normalizado.

Y es precisamente ahí donde el dato frío empieza a incomodar. Porque en una economía donde las señales funcionan correctamente, flujos extraordinarios de ingreso suelen traducirse en inversión, acumulación de capital y expansión productiva. Aquí no ocurrió así. El dinero entra, pero no reorganiza la estructura productiva. No corrige cuellos de botella. No altera de forma significativa la forma en que se produce valor dentro del país.

El problema no es que entren dólares. El problema es lo poco que cambia la economía a pesar de ellos.

Eso sugiere una distorsión más profunda: las remesas permiten sostener consumo sin forzar ajustes internos. Funcionan como un ingreso que suaviza restricciones sin obligar al sistema a corregir incentivos, costos o reglas. El resultado es una economía que aprende a sobrevivir sin recalcular, a resistir sin reformarse.

Por eso este apartado no busca celebrar ni condenar el récord. Busca ubicarlo. Entender que el número impresiona, pero no describe fortaleza interna, sino capacidad de resistencia. Habla de hogares que aguantan, no de un sistema que evoluciona. Habla de estabilidad contable, no de coordinación productiva.

Hasta aquí, solo números. Sin adjetivos heroicos ni diagnósticos finales. Pero el dato ya deja una advertencia clara: cuando el ingreso externo crece mucho más rápido que la economía que lo recibe, el verdadero debate no es cuánto entra, sino qué se está reemplazando.

En el siguiente apartado, ese contraste se vuelve más explícito: qué tan poco ha crecido la producción interna frente a esta avalancha de dólares, y por qué esa brecha importa más de lo que suele admitirse.

2. Remesas vs. PIB — crecimiento que viene de fuera, estancamiento que se queda dentro

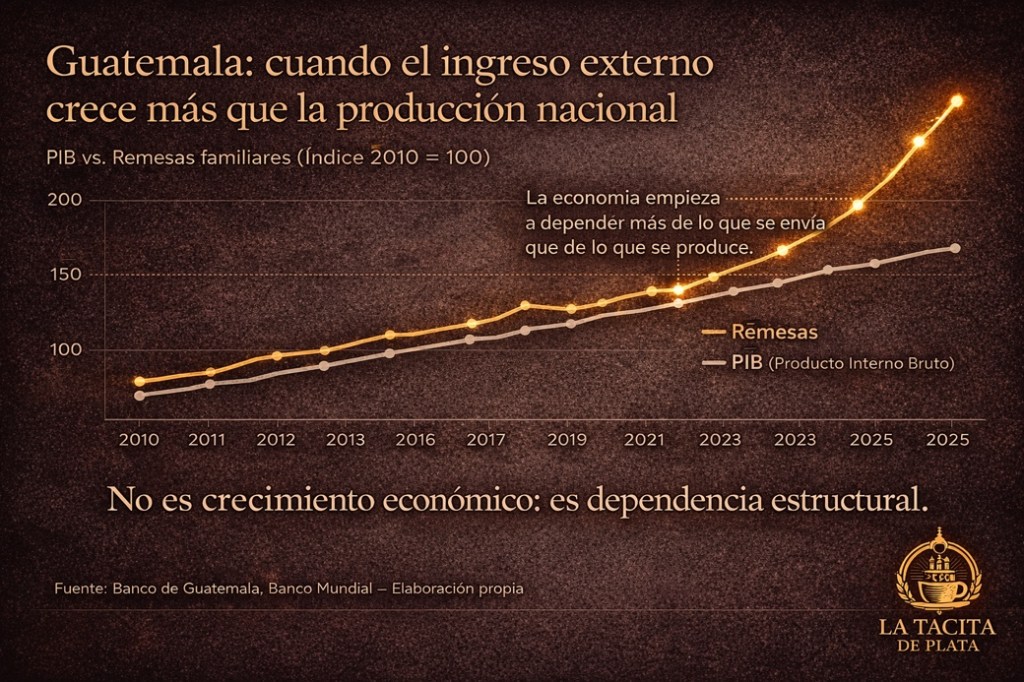

La brecha incómoda aparece cuando el flujo externo se enfrenta a la economía que debería sostenerlo. Porque mientras las remesas crecen con una regularidad casi imperturbable, el producto interno del país avanza con una parsimonia que ya no puede explicarse como simple rezago histórico. El contraste no es anecdótico: es estructural.

Entre 2010 y 2025, el PIB de Guatemala creció, pero lo hizo sin alterar de manera significativa la forma en que se produce valor. El crecimiento económico real fue moderado, irregular y, en varios años, apenas suficiente para absorber el aumento poblacional. No hubo un salto sostenido en productividad, ni una transformación del aparato productivo, ni una diversificación relevante que cambiara la trayectoria de largo plazo. El país avanzó, pero no se reconfiguró.

Las remesas siguieron una lógica completamente distinta. No respondieron a mejoras internas, ni a reformas, ni a aumentos de competitividad. Crecieron porque millones de decisiones individuales encontraron fuera del país lo que aquí no estaba disponible: mejores salarios, mayor previsibilidad, reglas más claras y mercados laborales capaces de absorber trabajo sin fricciones excesivas. Cada dólar enviado es, en el fondo, una comparación implícita entre dos sistemas. Cuando las reglas premian la previsibilidad y castigan la incertidumbre, el trabajo se reasigna sin discursos: migra hacia donde el marco permite planificar.

La gráfica lo muestra con crudeza. Mientras el PIB avanza con una pendiente suave y casi inercial, las remesas escalan con fuerza. No se separan por azar. Se separan porque responden a incentivos distintos. Uno depende de costos internos, rigideces, cargas y decisiones políticas que afectan la capacidad de producir. El otro depende de mercados más flexibles, profundos y con mayor capacidad de coordinar trabajo y capital.

Aquí conviene abandonar la lectura complaciente. El crecimiento acelerado de las remesas no es señal de éxito económico interno, sino evidencia de que la economía local no está logrando retener a su población productiva. No estamos frente a una complementariedad virtuosa, sino ante una sustitución silenciosa: el ingreso que no se genera dentro se compensa con ingreso generado fuera.

Cuando una economía empieza a sostener su estabilidad macroeconómica con transferencias externas en lugar de producción interna, las señales se distorsionan. El consumo se mantiene, los precios pueden estabilizarse y algunos indicadores agregados lucen razonables. Pero el equilibrio que se construye es frágil, porque no descansa en reglas internas bien alineadas, sino en condiciones externas que no se controlan ni se corrigen desde dentro.

El problema, entonces, deja de ser puramente económico y se vuelve institucional. Un sistema que no genera suficientes oportunidades productivas envía un mensaje claro: el esfuerzo rinde más lejos que aquí. Y cuando ese mensaje se repite durante años, las remesas dejan de ser una válvula temporal y pasan a formar parte del modelo económico de facto.

La economía no colapsa, pero tampoco corrige. El ajuste no se hace hacia adentro, revisando costos, rigideces o incentivos mal diseñados. Se hace hacia afuera, a través de la migración. El sistema se estabiliza desplazando su tensión, no resolviéndola. La presión baja, pero la causa permanece intacta.

Por eso esta comparación importa tanto. No para cuestionar el sacrificio de quienes envían remesas, sino para entender qué están reemplazando. Cada punto adicional de remesas sobre el PIB es una señal de que la economía interna no está cumpliendo su función básica: crear espacios suficientes para producir, invertir y progresar dentro de sus propias fronteras.

El riesgo de normalizar esta brecha es evidente. Una economía puede acostumbrarse a sobrevivir con ingresos externos y postergar indefinidamente los cambios que permitirían crecer desde adentro. Puede volverse estable sin volverse dinámica. Resistente, pero no próspera.

En el siguiente tramo del análisis, el foco se estrecha aún más: qué ocurre en el mercado laboral cuando esta lógica se consolida y por qué, a pesar del récord de dólares entrando al país, la informalidad sigue siendo la regla y no la excepción.

3. Mucho dinero entrando, poco trabajo quedándose

Si el ingreso externo crece más rápido que la producción interna, el mercado laboral es donde la brecha se vuelve visible, donde esa contradicción deja de ser abstracta y se vuelve tangible.

Guatemala llega a 2025 con una paradoja difícil de maquillar: recibe más dólares que nunca, pero sigue sin generar empleo formal suficiente para su propia población. El flujo externo se expande; la estructura laboral interna apenas se mueve. No es una anomalía temporal ni el rezago de una crisis puntual. Es un rasgo persistente que el país ha aprendido a aceptar como normal.

Los datos son claros y, sobre todo, obstinados. Alrededor del 70% de la población ocupada permanece en la informalidad, con variaciones marginales a lo largo de los años, incluso en periodos de crecimiento económico o de bonanza externa. El empleo formal crece, sí, pero lo hace de forma tan gradual que no altera la composición del mercado laboral. La afiliación al IGSS aumenta lentamente, sin lograr absorber ni el crecimiento poblacional ni el volumen de trabajadores que permanecen fuera del sistema.

Aquí conviene desmontar una expectativa frecuente, pero equivocada: que más dinero circulando debería traducirse automáticamente en más empleo formal. Esa relación solo existe cuando el ingreso adicional está conectado a procesos productivos internos capaces de escalar, invertir y contratar. En Guatemala, una parte sustantiva del ingreso adicional proviene del exterior y se destina, de forma racional, al consumo básico, la supervivencia del hogar y la reducción de vulnerabilidades inmediatas, no a la expansión sostenida de actividades formales.

Las remesas alivian, pero no reconfiguran el mercado laboral. Permiten que millones de personas sigan participando en la economía sin que esta tenga que adaptarse para integrarlas plenamente. Funcionan como un amortiguador social que reduce la urgencia del ajuste interno. El sistema no colapsa, pero tampoco corrige sus rigideces.

La persistencia de la informalidad no es un misterio cultural ni un problema moral. Es una respuesta racional a un entorno donde formalizarse implica costos altos, baja previsibilidad y retornos inciertos. Para muchos trabajadores y pequeños emprendedores, operar al margen no es una elección ideológica, sino un cálculo económico básico: permanecer fuera del sistema resulta menos riesgoso que intentar crecer dentro de él.

En este contexto, el mercado laboral deja de cumplir su función central como canal de movilidad social. El mensaje implícito se vuelve contundente: progresar dentro del país es lento, incierto y costoso; hacerlo fuera es difícil, pero más predecible. La economía local no compite por retener esfuerzo ni talento porque no ha construido las condiciones para hacerlo rentable.

Las remesas, entonces, no solo sustituyen ingreso. Sustituyen también presión. Presión para revisar regulaciones laborales, para reducir fricciones a la formalidad, para permitir que el cálculo económico funcione sin penalizar al que intenta producir y crecer. Mientras el ajuste ocurra fuera, el sistema interno puede seguir operando con los mismos incentivos, las mismas rigideces y los mismos resultados.

Aquí la discusión deja de ser emotiva y se vuelve estrictamente analítica. No se trata de juzgar decisiones individuales, sino de leer señales. Y la señal que emite Guatemala, de forma persistente, es clara: el trabajo rinde más lejos que aquí.

En el siguiente apartado, la incomodidad aumenta. Porque cuando el empleo formal no crece y la informalidad se consolida, la pregunta inevitable es qué tipo de Estado se está expandiendo: uno que facilita la producción o uno que crece incluso cuando la economía real no logra hacerlo.

4. Un Estado que crece incluso cuando la economía no lo hace

Cuando el mercado laboral no absorbe trabajo y la informalidad se vuelve norma, cabría esperar un ajuste desde el centro del sistema: menos fricción, reglas más simples, incentivos claros para producir y formalizar. En Guatemala ocurre lo contrario. Mientras la economía real avanza con dificultad, el Estado no se contrae ni se redefine: se expande.

El presupuesto público ha crecido de forma sostenida durante los últimos quince años, incluso en periodos donde la economía interna no mostró una transformación productiva equivalente. Este crecimiento no responde a una base productiva más amplia ni a un salto en productividad, sino a una combinación conocida: mayor presión sobre una base tributaria estrecha, más endeudamiento y —de forma indirecta pero decisiva— un flujo constante de remesas que sostiene el consumo y reduce el costo social visible del estancamiento.

La gráfica es elocuente. El tamaño del Estado crece con una regularidad que contrasta con la parsimonia de la economía que debería financiarlo. No se trata de aumentos excepcionales por crisis puntuales, sino de una trayectoria estructural: más gasto, más compromisos permanentes, más expansión administrativa. Todo esto sin un correlato claro en mejoras sostenidas de productividad, calidad institucional o resultados medibles en servicios públicos.

Aquí aparece una distorsión clave que suele pasar desapercibida. Las remesas no solo alivian a los hogares; también amortiguan al sistema político. Al sostener el consumo interno, permiten recaudar impuestos indirectos, reducen tensiones sociales inmediatas y suavizan la presión para reformar un Estado que no logra generar condiciones favorables para producir. El gasto crece sin enfrentar plenamente el límite que impondría una economía interna débil si tuviera que sostenerse por sí sola.

Este mecanismo altera los incentivos. Un Estado que puede expandirse sin depender directamente de una economía productiva robusta pierde disciplina. Si quien decide el gasto no enfrenta el costo de manera directa, la expansión deja de ser excepción y se vuelve rutina. El costo de gastar no recae de forma clara sobre quien decide el gasto. La relación entre contribuyente productivo y decisión política se diluye, y con ella se debilita la urgencia de reformar reglas, reducir fricciones o mejorar eficiencia. El sistema aprende que puede crecer sin corregirse.

El efecto sobre la economía real no es neutro. Un Estado más grande necesita más recursos, más regulación y más control para sostenerse. En una economía dinámica, esos costos pueden absorberse. En una economía contenida, se convierten en una carga adicional sobre el segmento que sí produce formalmente: empresas registradas, trabajadores afiliados y actividades visibles que no pueden refugiarse en la informalidad.

Se configura así una paradoja persistente: cuanto más difícil es producir dentro del sistema formal, más racional se vuelve operar al margen; y cuanto más informal se vuelve la economía, más dependiente se vuelve el Estado de ingresos indirectos y flujos externos para sostener su expansión. No hace falta mala fe ni conspiraciones. Basta con incentivos mal alineados y ausencia de límites efectivos.

En este equilibrio, las remesas funcionan como un amortiguador político. Permiten postergar decisiones incómodas, retrasar reformas estructurales y sostener la apariencia de estabilidad. El costo del estancamiento no desaparece, pero se externaliza: se paga fuera del país, con el trabajo de quienes migran.

El problema es que este equilibrio es frágil. Un Estado que crece sobre una economía que no se transforma termina desplazando recursos en lugar de crearlos. Ocupa espacio fiscal, normativo y productivo sin resolver los cuellos de botella que expulsan trabajo y capital. La expansión se vuelve un sustituto de la reforma, no su consecuencia.

Hasta aquí, el patrón se vuelve difícil de ignorar: ingreso externo creciente, producción interna débil, empleo formal estancado y un Estado que se expande sin corregir las causas de fondo. Falta aún una pieza esencial del análisis: cómo se vive esta estructura en la economía doméstica, cuando el dinero entra, pero el costo de vivir y las oportunidades no se alivian al mismo ritmo.

En el siguiente apartado, el foco baja a la mesa del hogar: qué hacen realmente las remesas dentro de la economía familiar y por qué, aun con dólares récord, el bolsillo sigue sintiéndose apretado.

5. El alivio que no libera: remesas, consumo y el costo de vivir

Cuando los dólares llegan al hogar, el efecto inmediato es real y concreto. La comida se paga, la renta se cubre, la escuela continúa y la urgencia se posterga. Las remesas cumplen una función vital: sostienen la vida cotidiana en una economía que no genera ingresos internos suficientes para hacerlo de forma estable. Hasta ahí, no hay discusión posible.

El problema comienza cuando ese alivio se confunde con solución.

En la mayoría de los hogares receptores, las remesas no se transforman en inversión productiva sostenida, sino en consumo básico y reposición permanente de gastos corrientes. No por falta de ambición ni de “educación financiera”, sino por simple racionalidad económica. Cuando el ingreso local es informal, volátil o insuficiente, la prioridad no es acumular capital, sino reducir vulnerabilidad. Las remesas operan como salario sustituto, no como ahorro transformador.

Este patrón tiene implicaciones más profundas de lo que suele admitirse. El consumo se mantiene relativamente estable incluso en contextos de bajo crecimiento interno. Los comercios siguen vendiendo, el sistema no colapsa y los indicadores agregados transmiten una sensación de normalidad. Pero esa estabilidad no nace de mayor productividad ni de una mejora estructural del entorno económico, sino de una transferencia externa que compensa, mes a mes, fallas internas persistentes.

Aquí aparece una distorsión clave: cuando el ingreso de millones de hogares no depende directamente de la productividad local, las señales del mercado se debilitan. Los precios dejan de reflejar con claridad la escasez real, la eficiencia o la necesidad de ajuste. El costo de vivir puede mantenerse alto sin enfrentar una corrección profunda, porque el poder de compra no se origina principalmente en el trabajo interno, sino en ingresos generados bajo otras reglas, en otros mercados.

Por eso la canasta básica no retrocede, aunque la inflación se desacelere. El transporte, la energía, los alquileres y los servicios esenciales acumulan aumentos que no se revierten con estabilidad macro ni con récords de ingreso externo. Las remesas permiten pagar esos costos, pero no los reducen. Funcionan como un colchón que amortigua el golpe, no como un mecanismo que obligue al sistema a volverse más eficiente.

El resultado es una paradoja silenciosa: entra más dinero al país, pero vivir en él no se vuelve más barato ni más sencillo. La economía doméstica se sostiene, pero no se libera. Cada mes se cubre lo básico, pero el punto de partida no cambia. Hay oxígeno, pero no hay despegue.

Este equilibrio tiene una lógica interna clara. Mientras el consumo se financie desde fuera, la presión para corregir costos internos disminuye. No hay una señal contundente que obligue a revisar regulaciones, cargas o rigideces que encarecen producir y vivir dentro del país. El sistema aprende que puede mantenerse sin recalibrar sus incentivos fundamentales.

Así, sin proponérselo, las remesas terminan sosteniendo una economía de costos elevados. No porque encarezcan directamente los precios, sino porque permiten que estos no bajen. La competencia por productividad se debilita cuando el ingreso no depende de ella. El ajuste se posterga porque el dolor se administra, no porque el problema se resuelva.

El alivio llega al hogar, pero la libertad económica no. Se paga el día, pero no se construye el mañana. El ingreso externo sustituye la urgencia de reformar lo interno, y esa sustitución tiene un límite claro.

Porque cuando el bienestar cotidiano depende de factores que no controlamos —políticas migratorias, ciclos económicos externos, decisiones regulatorias ajenas— la estabilidad se vuelve condicional. Funciona mientras la válvula permanezca abierta. El día que se estrecha, lo que queda expuesto no es solo la fragilidad del ingreso, sino la ausencia de una economía interna capaz de sostener a sus hogares sin asistencia externa permanente.

En el siguiente apartado, ese límite deja de ser teórico y se vuelve explícito: qué ocurre cuando el entorno externo cambia y un modelo basado en remesas enfrenta su riesgo más serio —la vulnerabilidad que no se puede administrar desde dentro.

6. Cuando la válvula externa se estrecha: el riesgo que no controlamos

Hasta ahora, el modelo ha funcionado porque la válvula no se ha cerrado. Las remesas crecieron, el consumo se sostuvo, la presión social se contuvo y el sistema siguió operando sin tocar sus bases. Pero esa estabilidad tiene una condición que rara vez se dice en voz alta: no depende de decisiones tomadas dentro de Guatemala.

El ingreso que hoy sostiene a una parte significativa de los hogares guatemaltecos depende de mercados laborales externos, de ciclos económicos ajenos y, sobre todo, de decisiones políticas sobre las que el país no tiene control alguno. Cambios en políticas migratorias, ajustes regulatorios, desaceleraciones económicas o simples reordenamientos administrativos en Estados Unidos pueden alterar, en cuestión de meses, un flujo que hoy parece sólido y permanente.

Este no es un riesgo hipotético ni lejano. Es estructural. Una economía que financia su estabilidad cotidiana con ingresos externos renuncia, en la práctica, a una parte de su capacidad de decisión económica. No porque alguien se la quite, sino porque no construye alternativas internas. El margen de maniobra se reduce: cualquier shock externo deja de ser un problema ajeno y se convierte inmediatamente en una tensión doméstica.

Aquí conviene hacer una distinción fundamental. La vulnerabilidad no reside en que existan remesas, sino en que el sistema esté diseñado para necesitarlas. Una economía bien organizada puede recibir flujos externos sin depender de ellos. Una economía mal estructurada los convierte en condición de funcionamiento. Y esa diferencia define si un cambio externo se absorbe o se sufre.

Cuando la estabilidad depende de factores que no se controlan, la resiliencia es solo aparente. El sistema puede resistir mientras el entorno externo acompaña, pero carece de mecanismos internos para adaptarse cuando ese entorno cambia. No hay colchón productivo, no hay mercado laboral flexible, no hay estructura capaz de absorber el golpe sin trasladarlo de inmediato a los hogares.

La historia económica muestra este patrón con claridad. Los modelos que descansan en transferencias externas —ya sea ayuda internacional, rentas extraordinarias o flujos migratorios— tienden a postergar ajustes internos mientras las condiciones son favorables. Cuando esas condiciones se modifican, el ajuste deja de ser gradual y se vuelve abrupto. El problema no es el shock; es haber construido un sistema que solo funciona mientras el shock no llega.

Guatemala ha utilizado las remesas como una válvula de escape permanente. Han permitido suavizar tensiones laborales, amortiguar el impacto de una economía poco productiva y sostener un Estado que crece más rápido que la base que lo financia. Pero ninguna válvula es infinita. Y cuando se estrecha —aunque sea parcialmente— el costo no lo paga una abstracción macroeconómica: lo pagan los hogares que quedaron atrapados entre un mercado interno débil y un ingreso externo incierto.

En ese punto, el riesgo deja de ser técnico y se vuelve político y social. Un país que no genera suficientes oportunidades internas, pero que acostumbra a su población a sobrevivir gracias al exterior, construye una fragilidad silenciosa. Mientras el flujo entra, el problema se disimula. Cuando se reduce, emerge con toda su fuerza.

No se trata de alarmismo, sino de diseño institucional. Una economía sólida puede absorber cambios externos porque su estabilidad nace de reglas internas claras, incentivos bien alineados y capacidad productiva propia. Una economía dependiente, en cambio, queda expuesta a decisiones que no toma y a shocks que no puede administrar.

Aquí el círculo se cierra. No con consignas ni promesas fáciles, sino con una pregunta incómoda pero inevitable:

¿qué tipo de economía necesita Guatemala para dejar de sobrevivir gracias a quienes se fueron y empezar a sostenerse con lo que produce dentro?

7. Remesas récord, país estancado: el costo de sobrevivir sin transformar

Después de recorrer cifras, trayectorias e incentivos, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Guatemala no enfrenta una crisis tradicional. No hay hiperinflación, no hay colapso fiscal inmediato, no hay quiebre abrupto del consumo. Lo que existe es algo más sutil —y por eso más peligroso—: un sistema que aprendió a funcionar sin corregirse, a resistir sin transformarse.

Las remesas récord de 2025 no son una anomalía estadística ni un golpe de suerte. Son el resultado lógico de una economía que, durante décadas, no logró crear suficientes espacios para producir, trabajar y progresar dentro de sus propias fronteras. El país no expulsó personas por un evento puntual, sino por la acumulación persistente de reglas, costos y rigideces que hicieron racional buscar afuera lo que aquí no era viable. Hoy, ese mismo diseño descansa sobre el esfuerzo de quienes se fueron.

El flujo de dólares cumple su función: sostiene hogares, estabiliza el consumo, amortigua tensiones sociales y le compra tiempo al sistema político. Pero ese tiempo no se ha utilizado para liberar la producción, corregir incentivos ni desmontar los obstáculos que encarecen formalizar, invertir y crecer. Se ha utilizado, más bien, para normalizar el estancamiento. El sistema no colapsa, y precisamente por eso no cambia.

Aquí conviene ser claros: las remesas no son el problema. La dependencia de ellas sí lo es. Una economía sana puede recibir ingresos externos como complemento. Una economía mal diseñada los convierte en condición de estabilidad. Guatemala ya cruzó ese umbral. Hoy, buena parte de su equilibrio interno depende de decisiones que no se toman dentro del país: mercados laborales externos, políticas migratorias ajenas y contextos regulatorios que pueden cambiar sin aviso.

El costo de este modelo no siempre aparece en los indicadores macroeconómicos. Se manifiesta en algo más profundo: la renuncia silenciosa a competir. En una economía donde el esfuerzo rinde más lejos que aquí, la señal es inequívoca. No se premia la creación de valor interno; se tolera su ausencia mientras el ingreso venga de fuera. El sistema se mantiene en pie, pero deja de aprender. Sobrevive, pero no evoluciona.

Esta forma de estabilidad es engañosa. Funciona mientras la válvula externa permanezca abierta. Pero cuando una sociedad construye su bienestar sobre ingresos que no controla, renuncia de facto a su autonomía económica. No porque alguien se la arrebate, sino porque decide no ejercerla. El problema no es la migración; es un orden interno que hace racional irse y excepcional quedarse.

Guatemala no necesita más récords celebrados ni más excusas elegantes: necesita reglas que no castiguen al que produce. Necesita enfrentar una pregunta incómoda: ¿por qué producir, invertir y formalizar sigue siendo tan difícil dentro del país? ¿Por qué el sistema penaliza al que intenta crear valor y premia, indirectamente, la salida como mecanismo de ajuste?

No hay soluciones mágicas ni atajos técnicos. Ningún flujo externo puede sustituir indefinidamente una estructura interna que no respeta el cálculo económico, la libertad de emprender ni la propiedad del esfuerzo individual. Mientras el Estado crezca sin disciplina, mientras las reglas sigan castigando la formalidad y mientras el sistema se sostenga desplazando su ajuste hacia afuera, el resultado será el mismo: estabilidad sin prosperidad.

El verdadero desafío no es atraer más remesas, sino dejar de necesitarlas para que el país no se rompa. Porque una economía que sobrevive exportando personas puede resistir muchos años, incluso décadas. Pero tarde o temprano paga el precio de no haber construido las condiciones para que producir aquí sea más rentable que hacerlo lejos.

Ese es el café que queda servido en La Tacita de Plata. No para culpar a quienes se fueron. No para negar el alivio que envían. Sino para asumir, sin miedo y sin consignas, que un país que depende de ellos para sostenerse no está fallando por falta de recursos, sino por falta de libertad económica real para crearlos en casa. Y eso no se corrige con parches: se corrige cambiando incentivos.

Byron Castro

Deja un comentario